연해주 고려인 이야기

목숨이란 것이 도대체 무엇이기에, 얼마나 모질고 질긴 것이기에 이들은 이렇게

'죽지 못해' 살고 있는 것인가?

이 글은 김재영의 연해주 고려인 리포트<대지의 슬픈 유랑자들> '내 눈물에 당신이 흐릅니다'라는 소설의 일부입니다.

조국광복의 발원지인 연해주를 분석하고 고려인들이 일구어 낸 황금같은 옥토을 소개 함으로써 민족긍지를 되살리고 오늘의

우리가 존재할 수 있었던 것은 온전히 독립투사들의 몸으로 던진 피흘린 대가이었음을 확인하고 나아가 잊고 있었던, 지금도

유랑신세로 떠도는 연해주 고려인들의 삶을 재조명 하므로 역사 속에 감추어진 그들의 업적을 드높이 평가해야 한다는 인식에

감히 포스트에 옮겨 보았습니다.

초일류 인터넷의 강국이며 조선업과 반도체의 업적으로 세계의 위상에 우뚝 선 한국이라는 나라가 있건만 20세기 밀레니엄

시대에 우리의 핏줄인 한민족이 저토록 아픈 질곡의 삶으로 아프리카 빈민보다 못한 비참한 실상으로 러시아 변방 광활한

땅덩어리에서 아직도 버려진 우리민족인 고려인이 있다는 것에 슬픔이 강물처럼 흐릅니다.

이 세상에서 가장 슬픈 이름은 바로 고려인일 것입니다.

참고로 김재영의 소설 '내 눈물에 당신이 흐릅니다'는 구 소련이 붕괴되면서 생겨난 독립국가의 그 어느나라에도 속하지 못하고

러시아 연해주에서 무국적자로 살아가고 있는 고려인의 기구한 삶을 이야기 한 것입니다.

허 니나 아주머니는 서럽게 눈물을 토해낸다.

우즈베키스탄에서 짐을 꾸려 떠나올 수 밖에 없었던 그들이 짐을 푼 곳은 노보네즈너라는 작은 마을.

그때 갓 스무 살이 도닌 아들 지마는 그 옛날 아버지가 일군 땅에서 잘 살 수 있을 것이라는 희망을 품고 발을 내디뎠으리라.

노보네즈너는 연해주 블라디보스톡에서 동쪽으로 100km 떨어진 마을이다.

우리나라의 면 정도의 마을이라고 할까. 이곳은 소비에트 시절 공군부대가 있었던 곳이라, 외국인의 거주가 쉽지 않은 곳이다.

이 때문에 러시아 국적을 갖지 못한 대부분의 재이주 고려인들은 경찰의 눈을 피해 도망을 다녀야 하는 유랑의 세월을 살고 있다.

노보네ㅡ너로 온지 1년이나 됐을까. 허 니나 아주머니는 수박농사를 지으며 근근히 하루하루를 살고 있었다.

그러던 어느 날, 러시아 사람 몇이 그녀의 집을 방문했다.

"다이 라싸두(모종 내놓아라)."

그들은 대뜸 수박 모종을 내놓아라고 윽박질렀다. 그러나 주고 싶어도 줄 수 없는 것을 어쩌하겠는가.

"이미 다 밭에 뿌려 놓은 상태이니 줄 수가 있어야 말이지."

허 니나 아주머니는 지금도 억울하다는 표정으로 하소연을 한다.

'다 밭에 옮겨 심어 없으니, 나중에라도 구해지면 주겠소."

이렇게 간신히 달래 보냈다고 안심했던 것이 잘못이었을까.

다음날, 한마디 말도 없이 다시 찾아온 그들은 아주머니의 아들 지마을 향해 총구를 겨누었다.

말리려는 순간도 잠깐, 총알은 지마를 향해 속절없이 날아갔다. 꽃처럼 또하나의 젊은 목숨이 그렇게 사라진 것이다.

그러나 국적 없는 사람, 고려인은 어디에 하소연조차 하지 못했다.

'누구에게 하소연을 한단 말이요, 누가 우리를 자기 민족이라 봐준단 말이요."

아주머니의 오열은 그치지 않는다.

살아보겠다고 찾아온 땅에서 겨우 한해 농사를 짓고 가버린 아들을 어디서 다시 찾을 수 있단 말인가.

보상은 커녕 숨죽이며 지마의 장례를 치르던 그날, 아주머니는 실신한 채로 이렇게 외쳤다.

"내 조국은 어디에 있는가, 내 나라는 어디에 있는가?"

알고 있을까.

그것은 차마 짐작조차 할 수 없는 일일 것이다. 아무리 그래도 사람의 목숨이 사라졌는데, 아무리 그래도 무고한 생명이

사라졌는데, 그것도 벌건 대낮에 빤히 얼굴을 쳐다보고 있는 데서 사람을 죽였는데... .

이토록 무참히 목숨마저 빼앗길 수 있다는 것을 우리는 몰랐다. 그래도 어떻게 죽지않고 살아가겠지... .

스스로를 위안했던 우리들의 안일함은 분명 유죄였다.

누가 그랬던가. 부모가 죽으면 산에 묻고 자식이 죽으면 가슴에 묻는다고. 해진 가슴을 부둥켜안고 울다, 울다, 그렇게 지쳐가던

아주머니는 또다시 떠나온 땅으로 가기 위해 짐을 꾸린다.

연해주, 아버지의 땅으로 알고 찾아온 이곳이 아주머니에겐 제2의 고향이 아닌, 고통의 땅이었으리라.

"우즈벡으로 다시 갈라오."

떠나는 아주머니의 등이 시리다. 떠나 온 그 땅에서, 차마 살지 못해 떠나온 그 땅에서 아주머니의 말년은 또 어떻게 펼쳐질 것인가.

짐을 풀고 짐을 꾸리고, 신발끈을 풀었다 동였다 하면서, 그저 고려인이라는 이름을가지고 태어난 죄로 그녀는 또 길을 떠난다.

살기 힘들어, 도저히 살 수가 없어 떠나온 땅으로 다시 가기 위해.

평생 손가락이 굽도록 일을 해도, 평생 허리가 끊어지도록 밭을 매도 어디 하나 내 땅일 수 없는 곳, 이 머나먼 유랑의 세월의 끝은

정녕 어디란 말인가.

그곳에는 가슴을 쓸어내리며 슬픔을 묻고 사는 또 한족이 있다. 리 왈레라 씨네 가족.

역시 우즈베스탄에서 연해주로 재이주해 온 가정이다.

혼기가 꽉 찬 스물세 살의 큰딸과 열 살의 둘째딸 그리고 아들, 모두 세남매를 데리고 다시 살아보겠다며 연해주를 찾아온 것이다.

모든 가산을 털어 넣어 시작한 첫해 농사에서 그만 극심한 홍수를 만난 것이다. 그대로 모든 가산을 탕진해버렸다.

그리고 겨우 빚을 내어 다시 시작한 농사에서는 온가족이 달려들어 힘을 합쳐도 하루를 버티기가 힘든 지경이었다.

이 때문에 가족마다 역할이 있었는데, 특히 큰딸은 운전을 할 줄 아는 덕분에 재배한 야채를 시장에 내다 파는 일을 하게 되었다.

그러나 일은 여기서 벌어져버렸다.

햇살 따뜻한 어느 날, 큰딸 엘레나는 여느 날과 다름없이 트럭을 몰고 시장으로 나갔다. 그런데 어찌된 영문인지 밤이

이슥해졌는데도 돌아오지 않았다.

온 가족이 찾아 나섰고, 겨우 노점 근처에서 찾아 낸 엘레나의 모습은 차마 말로는 표현할 수 없는 것이었다.

옷은 완전히 벗겨져 있었고, 두 눈은 눈물이 범벅이 된 채로 허공을 헤매고 있었다. 러시아 청년들에게 윤간을 당한 것이다.

그리고 몇 년이 흘렀다.

엘레나는 세월의 약을 먹었음에도 불구하고 오늘까지도 정신을 차리지 못하고 있다.

누구보다 예쁘고 고운 모습으로 동네 청년들의 가슴을 설레게 했던 처녀, 엘레나의 그 고운 모습은 이제 없다.

시간을 잃어버린 눈으로 우리 부부를 맞았던 그녀의 눈길이 잊혀지지 않는다.

어디서 누구를 붙들고 이런 이야기를 해줄 수 있을까.

우리와 같은 모습으로 이 땅에 살았고 지금도 살고 있는 청년 지마와 스물세 살의 꽃다운 처녀의 한을 말이다.

가슴을 쥐어짜며 눈물을 흘린들 누가 이들의 사무친 한을 이해해줄 수 있을까.

연해주 재이주 고려인들의 가장 큰 어려움은 바로 이것이다. 법으로부터도 정치로부터도 경제로부터도, 그 무엇으로부터도

그들은 소외되어 있는 것이다.

죽으라면 죽어야 하고 옷을 벗으라면 벗어야 하며, 떠나라면 떠나야 하는 이 그치지 않는 유랑의 신세를 어찌해야 한단 말인가.

그들의 조국 대한민국에서는 외국인 노동자 문제를 해결하기 위해 여러 가지 개선책이 모색되고 있는데, 정작 우리의 동포인

고려인들은 러시아의 허허벌판 한 귀퉁이에서 아무것도 모른 채 이토록 서럽게 죽어가고 있는 것이다.

이것을 아이러니라고 해야 할 것인가, 역사의 비극이라 해야 할 것인가. 답이 내려지지 않는다.

아내와 나는 풀린 눈으로 어딘가를 응시하던 엘레나의 웃음을 가슴에 묻고 집으로 향했다.

가슴은 무겁고 발은 땅으로 땅으로 깊이 꺼져 들어갔다.

아아, 이 질곡 같은 걸음이 언제쯤 멈춰질 수 있을까.

지마를 가슴에 묻고 사는 허 니나 아주머니는 아들 이야기를 할 때마다 서러운 눈물을 토해낸다.

엘레나 가족(맨 왼쪽이 리 왈레라 씨)은 노보네즈너 정착촌에서 슬픔을 가슴에 묻고 살고 있다.

키르기스스탄에서 오셨다가 다시 가신 정영근 할아버지. 그는 강제이주의 한을 품고 얼마 전 암으로 세상을 떠났다.

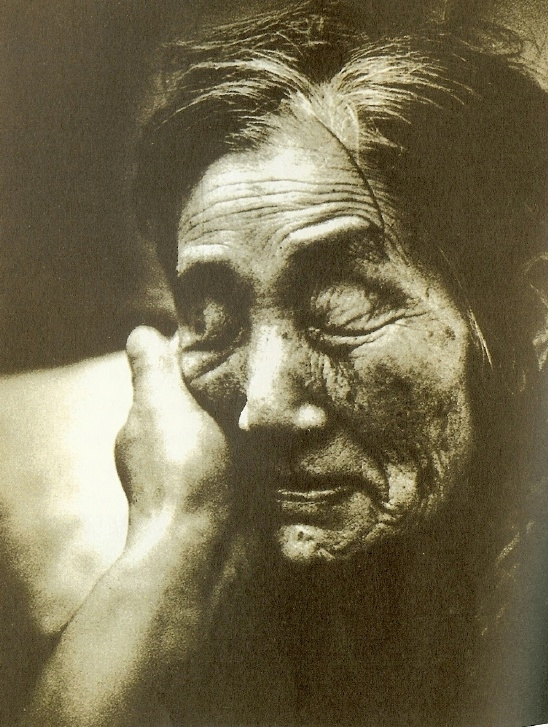

리 올랴 할머니의 눈빛은 조국을 그리는 듯 아득하기만 하다.

내 소원은 그저 조국 땅 한번 밟아보는 것이오

크레모보에는 혼자 사는 분들이 있다. 이런 저런 사정들이 있을 것이나, 대부분 '사전탐색'을 위해 먼저 재이주해 온 분들이다.

더구나 남자들이 혼자 와 있는 경가 많는데, 그 살림살이가 말할 수 없이 어렵고 비참해 들여다보기가 송구할 정도이다.

최 루돌프 아저씨의 살림살이도 그랬다. 정착촌 그 차가운 마룻바닥에 가난을 꼭 닮은 이불 한장과 냄비 몇 개가 그가 가진

살림살이의 전부였다.

"내가 선발대지."

우즈베키스탄에서 사시다 재이주해 온 아저씨는 따뜻한 그곳을 두고 왜 추운 연해주에 왔느냐는 질문에 단 한마디를 덧붙였다.

"이제 그곳에선 못 사오."

무슨 질문을 더 하겠는가. 구소련 붕괴 후 중앙아시아는 급속한 재편과정을 거치면서 민족주의가 극도로 고조되고 있다.

더구나 사용치 않던 자신들의 언어와 종교를 부활시키며 러시아의 사용 자체를 금하고 있으니, 그 땅에서 소수민족인 고려인이

살아간다는 것은 거의 불가능한 일 되어 버렸다.

대부분 교사나 기업체와 공공기관의 관리자로 일하던 고려인들에게 그것은 일종의 사형선고나 다름없는 것이었다.

자신들의 언어를 사용하지 않는 사람은 누구든 쫓겨나야 했고 길거리에서 물건 하나를 파는 것조차 쉽지 않게 되었다.

그러니 어디로 가야 한단 말인가.

1년쯤 지났을까. 루돌프 아저씨네 가족이 모두 이주해왔다.

부인 김 따이샤와 세 아이들 윗짜, 블라직, 사샤. 아이들은 그 천진함만으로도 이쁘지만, 이 가정의 세 아이들은 정말로 귀엽고

이쁘게 생겼다.

함께 오신 팔순의 리 올랴 할머니는 배고프고 추워도 귀여운 손주들과 함께 살 수 있으니. 감사하고 행복하다는 표정이었다.

할머니의 얼굴은 고려인 노인들이 다 그렇듯 살아온 세월의 무게만큼 깊은 주름을 새기고 있었다.

강제이주 당시 이곳 연해주에서 살았었다는 할머니는 다시금 찾아온 이 땅이 그나마 반갑단다.

그래도 먹어도 먹어도 채워지지 않는 허기 같은 것이 그녀의 말끝에 남아 있다.

"참 내 고향은 아니지... ."

말끝을 흐르는 할머니의 눈빛은 아버지의 고향, 야트막한 산과 강이 흐르던 그 땅을 그리는 듯 아득하다.

"그래도 내 고향은 다른 데 있지. 여기가 어떻게 내 고향이우."

'내 소원은 그저 조국 땅 한번 밟아보는 것이오. 그 땅 밟고 죽으면 여한이 없겠소."

순간 명치끝 어딘가 어려오는 느낌이다. 조국은 무엇인가. 민족은 무엇이며 내 땅은 무엇인가.

그 오랜 세월을 유랑하면서도 여전히 내 조국은 한반도라고 말하는 이 할머니의 심정은 과연 무엇인가. 눈물이 난다.

한국에 살고 있는 사람들에게 조국은 무슨 의미일까. 내 땅에서 숨쉬고 살 수 있다는 것이 얼마나 고맙고 감사한 일인지

그들은 알 수 있을 까.

옛말에 '수구초심(首丘初心)' 이라 하여 여우도 죽는 순간에는 고향을 향해 죽는다 했던가. 하물며 사람인데 오죽할까.

내 나라를 떠나 온 이들에게 고향 땅을 밟아 보는 것은 이제 생의 마지막 소망이 되고 있다. 살날이 많지 않기에 그 소망은 더욱

간절한 것이리라.

나는 한국의 정치인들에게 정말로 이 말을 하고 싶다. 이제라도 이들을 불러줘야 할 때가 아니냐고.

조국을 떠나 평생을 유랑해온 사람들을 이제는 불러줘야 하지 않겠느냐고. 그 소박한 소망 하나를 들어주지 못하고 우리가

어찌 한 민족이라고 말할 수 있으랴. 이들이 누울 한 뙈기의 땅 정도는 그래도 우리가 허락할 수 있지 않는가 말이다.

*읽고나서...

일본처럼 자국민이라면 남태평양 한가운데 있어도 한치의 유골이라도 건져 내려는 정성을 보았는가.

전쟁이 끝난 원자폭탄의 잿더미 속에서도 세계 도처에 흩어진 자국의 국민과 병사들은 먼저 데려 올려고 국가적 차원으로

민족사랑에 헌신적 이었던 일본이 아니었던가.

우리는 반세기가 지나도 비행기로 두시간이면 가는 연해주에 있는 혹은 사할린 동포들을 왜 조국 품에 안겨 주지 못하는지

정녕 묻고 싶다.

그나마 사할린 동포들은 국적과 안정적인 생활이 보장되니 얼마나 다행인지 모르겠으나 이제라도 한번쯤은 연해주 고려인

동포들을 조국으로 불러줘야 하지 않겠는가.

무엇이 그렇게 어렵고 무엇이 가따로운 탓인지 그 어떤 장벽 때문에 이다지도 어렵단 말인가.

욕심 같으면 그린벨트에 몇 만명 거주하는 소형 아파트 단지를 구성하여 온 가족이 함께 사는 연해주 동포들과 사할린동포들에게

골고루 나누어 주었으면 좋겠다.

작은 도시 인구의 몇 백원 모금이면 그들에게 평생 소원인 조국과 한을 풀 수도 있건만 법이 어려운가.

돈이 없어서 그런 것인가. 아님 인기가 없어서 정치적으로 풀 수 없는 것인가. 아님 우리가 못살아서 그런 것인가.

한번 만이래도 연해주 고려인들에게 꿈같은 사랑을 전해줄 날이 없을까 싶다....

최 루돌프 아저씨 네 가족도 우즈베키스탄에서 연해주로 재이주해 왔다.

리올랴 할머니는 배고프고 추워도 손주들인 윗짜, 블라직, 사샤와 함게 지낼 수 있는 것만으로 행복하다는 표정이다.

from http://www.cyworld.com/e_van/161491